A guardarlo da lontano, assomiglia a un triangolo con un lato in più. E sì, perché “La noia” di Alberto Moravia, “La notte” di Michelangelo Antonioni e “Teorema” di Pier Paolo Pasolini formano una costruzione geometrica perfetta per raccontare la crisi dell’uomo borghese negli anni Sessanta. Quel senso di vuoto e di fallimento, quel ragionare libero sullo scricchiolare di una società che si aggrappava sempre più alla dipendenza dal denaro. E che si illudeva di trovare una liberatoria trasgressione nel sesso. Ma, accanto al romanzo vincitore del Premio Viareggio nel 1962, e ai due film d’autore, non si può evitare di aggiungere un altro segmento di questa impalcatura immaginaria. Ovvero, “Porcile” di Pasolini, che nel 1969 portò fino allo scandalo la critica al consumismo, all’edonismo trionfante, affidando al personaggio del giovane Julian il compito di inventarsi lo sberleffo estremo nei confronti della propria ricca famiglia e di tutto quello che la circonda: disobbedire non in maniera tradizionale, come nel romanzo breve “La disobbedienza” di Moravia, ma congiungendosi carnalmente con i maiali. Atto innominabile che il padre non riuscirà, e non vorrà, mai nemmeno sentir descrivere in maniera esplicita.

Si può dire senza dubbio che Alberto Moravia già nel 1929, in era fascista, aveva posto le basi per il suo attacco frontale alla società borghese. Con “Gli indifferenti”, il suo romanzo d’esordio, infatti lo scrittore romano era riuscito e mettere a fuoco nell’incapacità dei fratelli Carla e Michele Ardengo l’incapacità di provare sentimenti. Raccontando la noia provata dai due ragazzi nei confronti del declino economico e sociale della propria famiglia, oltre ad anticipare il romanzo del 1960, “La noia” appunto, rifletteva sulla sua stessa condizione di rampollo di una famiglia benestante. E, pur senza voler costruire un libro antiborghese in maniera esplicita, dava forma a un sentimento che, di lì a poco, avrebbe preso forma in maniera esplosiva.

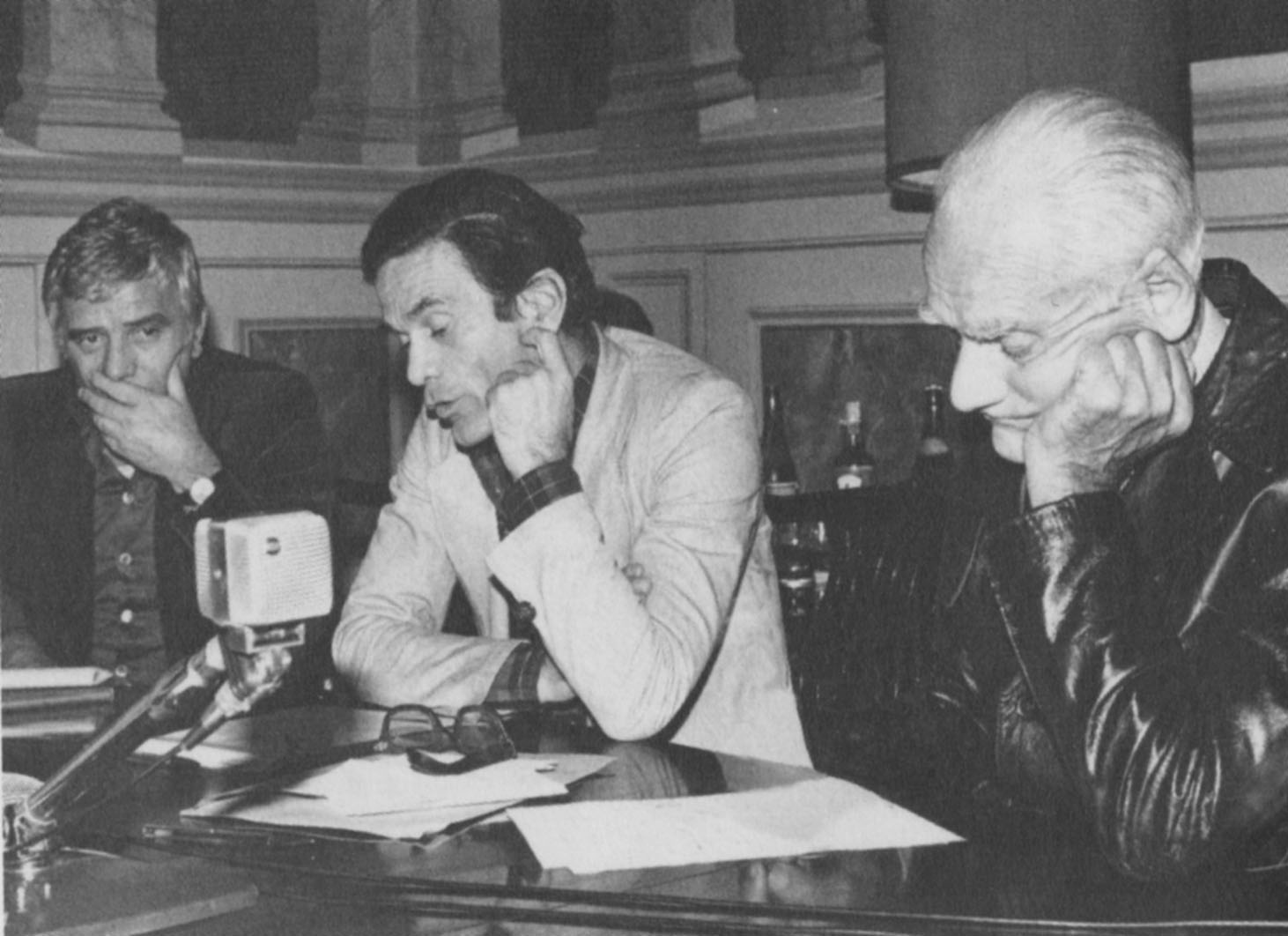

Del resto “La noia”, pubblicato da Valentino Bompiani, che sarebbe comparso in una scena de “La notte” di Michelangelo Antonioni insieme al Premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo e a un giovane Umberto Eco, si rivelerà più tardi essere soltanto il secondo anello nella catena di una trilogia ideale aperta proprio dagli “Indifferenti” e completata dalla tanto discussa “Vita interiore”. Uscita nel 1978, quando Pasolini era morto ormai da e anni.

Ma proprio Pier Paolo Pasolini, in un articolo pubblicato il 16 marzo del 1981 sulla rivista “Vie Nuove” (inserito, poi, dal curatore Tullio Kezich nel volume “I film degli altri” pubblicato da Guanda nel 1996), avrebbe messo a fuoco con grande lucidità i pregi e i limiti della “Noia”. Perché vedeva nella crisi profonda del protagonista Dino, nella sua incapacità di trovare soddisfazione dipingendo, nella fuga dai soffocanti rapporti con la madre ricchissima verso un tormento erotico sterile e frustrante che lo lega alla giovanissima, “indifferente” Cecilia, una sorta di a girare vuoto attorno al problema reale: il nulla profondo che avrebbe portato la società borghese a implodere.

Scriveva il poeta e regista di Casarsa: “Moravia conosce Marx, il suo protagonista no. ‘La noia’ è un romanzo splendido, la cui ultima pagina doveva essere una tragedia, e non una sospensione. Moravia doveva avere la forza di non dare alcuna specie di speranza al suo protagonista: perché quello del protagonista è un male incurabile. Non ci sono terze forze, né ideali di sincretismo umanistico capaci di liberarlo”.

Anche “La notte” girato da Michelangelo Antonioni nel 1961, a pensarci bene, si muove nella stessa direzione della “Noia” (trasformato in film nel 1963 da Damiano Damiani con Catherine Spaak, Horst Buchholz e Bette Davis, e poi di nuovo nel 1998 da Cédric Kahn con Charles Berling e Sophie Guillemin). Perché, nel raccontare il disgregarsi del rapporto d’amore, del matrimonio di uno scrittore rampante (Giovanni Pontano che ha il volto di Marcello Mastroianni) e di sua moglie Lidia (una splendida, fragile, enigmatica Jeanne Moreau), il regista di Ferrara finiva per concedere l’illusione che il baratro di sentimenti e di significati scavato come una voragine tra i due coniugi, potesse riacquistare significato nel complesso e disperante reticolo di sognati, mancati reciproci tradimenti. E in un angoscioso desiderio di ristabilire il contatto perduto attraverso i corpi. In un amplesso finale angosciante e malinconico.

Scriveva Pasolini, pur lodando l’intenso film di Antonioni, che “il mondo in cui accadono fatti e sentimenti come quelli del suo film è un mondo fisso, un sistema immodificabile, assoluto, con qualcosa, addirittura, di sacro. L’angoscia agisce senza conoscersi: come avviene in tutti i mondi naturali: l’ape non sa di essere ape, la rosa non sa di essere rosa, il selvaggio non sa di essere selvaggio. Quello dell’ape, della rosa, del selvaggio sono mondi fuori dalla storia, eterni in se stessi, senza prospettive se non nella profondità sensibile. Così i personaggi di Antonioni non sanno di essere personaggi angosciati, non si sono posti, se non attraverso la pura sensibilità, il problema dell’angoscia: soffrono di un male che non sanno cos’è. Soffrono e basta”.

Non a caso, Pasolini inserisce nel suo ragionamento sulla “Notte” la parola sacro. Perché sette anni più tardi sarà proprio lui a costruire il film che sa raccontare la parabola del mondo borghese condannato a non avere una redenzione. In “Teorema”, infatti, l’arrivo improvviso di un ospite senza nome (l’attore Terence Stamp) nella ricca famiglia milanese dell’industriale Paolo (uno degli attori più ammirati di allora, Massimo Girotti), porterà lo sconquasso nelle loro vite. Perché il manifestarsi di un messaggero dell’altrove (il Cristo che caccia i mercanti dal tempio? Una presenza luciferina? L’incarnazione del dio dell’ebbrezza Dioniso?) spingerà il capofamiglia, la moglie Lucia vissuta fino ad allora nel rispetto di sterili regole borghesi (la splendida Silvana Mangano), il figlio Pietro dalle aspirazioni artistiche (Andrés José Cruz Soublette) e la figlia Odetta custode del mito familiare (Anne Wiazemsky, allora moglie del regista Jean Luc Godard), a lasciarsi andare a un contatto sessuale con il misterioso visitatore. A una liberazione erotica che, in questo caso, non avrà connotati salvifici. Anzi, li spingerà a perdere se stessi, dopo che loro stessi hanno infranto le regole del vivere borghese.

Ad attenderli, ci saranno le stigmate dell’Apocalisse. Lo svendersi in una serie di rapporti carnali che non danno nemmeno il brivido del proibito, l’assenza di parole ed emozioni che diventa catatonia, lo smarrire il significato della creatività, l’andare incontro al baratro del proprio vuoto interiore nel nulla di un deserto vulcanico che sta tutto attorno.

Solo per uno dei personaggi di “Teorema”, la domestica Emilia (interpretata da una silenziosa, attonita Laura Betti, che venne premiata alla Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile), Pasolini costruisce un percorso di salvezza. Perché lei viene dal mondo contadino, dalla periferia sottoproletaria di Milano. E in quel mondo ritornerà, in un percorso di ascesa a un’improbabile santità che il regista racconta facendo espliciti riferimenti al quadro di Giuseppe Pelizza da Volpedo “Il quarto stato”. Divenuto, nel tempo, una perfetta allegoria del mondo del lavoro subordinato e delle sue battaglie per sottrarsi alle nuove schiavitù.

Con “Porcile”, girato da Pasolini l’anno dopo il ciclone Sessantotto, anche quella flebile speranza di salvezza legata a Emilia svanirà. Perché non basterà più infrangere le regole di famiglia in modo clamoroso, come farà Julian (l’attore Jean Pierre Léaud) sodomizzando i maiali, o come il giovane protagonista dell’altro episodio, il giovane guerriero (Pierre Clémenti) che ucciderà il padre, mangerà carne umana, ma verrà condannato a essere lentamente divorato dai cani randagi. Perché proprio nel 1969, in una conversazione con il critico, storico del cinema italiano e traduttore Sergio Arecco, lo scrittore e regista affermerà di essere ormai “privo, praticamente e ideologicamente, di ogni speranza… Quindi niente sol dell’avvenire, niente mondo migliore”.

Le illusioni su un possibile cambiamento del mondo borghese, della società del capitale e dei consumi, per Pasolini svanivano alla fine degli anni Sessanta. Nessuna avanguardia operaia, nessuna forza rivoluzionaria, sarebbe riuscita a cambiare il sistema politico e sociale. Aveva ragione il regista e poeta di Casarsa, che sarebbe stato massacrato nella feroce imboscata della notte del 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia? Guardandoci attorno dovremmo trovare il coraggio di rispondere: sì. E ricordare la scena che chiude “Porcile”. Con l’irridente Ugo Tognazzi, che veste i panni del faccendiere Herdhitze compromesso con il Terzo Reich, pronto a mettersi un dito sulle labbra e invitare al silenzio. Perché nulla cambi, perché tutto resti nascosto. Perché nessuno trovi il coraggio di dire che noi, nell’abisso, ci siamo già.

<Alessandro Mezzena Lona