Fin da ragazzo, Hanif Kureishi ha fatto collezione di manuali di scrittura. Affascinato dalle regole che governano la trama, la struttura, l’armonioso farsi e disfarsi del dialogo. Però, quando ha scritto il suo primo romanzo, il bellissimo e acclamato “Budda delle periferie”, e poi l’inquieto e premonitore “The Black Album”, ha capito subito che quei libri così precisi, scolastici, doveva lasciarli lì, a fare polvere sugli scaffali della sua libreria Perché “le regole creano solo ubbidienza e mediocrità”. Mentre lui voleva raccontare il mondo attorno a sé. Far parlare i figli degli immigrati che affollavano i quartieri periferici di Londra, dare voce al vertiginoso cambiamento nei comportamenti sessuali, alla riscoperta del corpo non più come zavorra della mente, dello spirito. Testimoniare le grandi conquiste, gli enormi contrasti e le contraddizioni della società contemporanea

Rifiutandosi di essere obbediente e banale, seguendo una sua traiettoria narrativa del tutto originale, Hanif Kureishi è diventato, romanzo dopo romanzo, una delle voci più importanti e originali della letteratura contemporanea. Tanto che il “Times” l’ha inserito nella lista dei 50 scrittori britannici più rilevanti del secondo dopoguerra.

Padre pachistano, che per tutta la vita ha sognato di essere consacrato come scrittore, e madre inglese, molto attivo come autore di testi teatrali già negli anni ’70, ben prima di approdare al romanzo, e vincere con il “Budda” il Whitbread Award per la migliore opera di debutto nel 1990, Hanif Kureishi non ha regalato ai lettori di fine ‘900 e di inizio terzo millennio alcuni libri strepitosi come “The Black Album”, in cui raccontava la solitudine e l’emarginazione di tanti giovani figli di immigrati che sarebbero finiti tra le braccia del fondamentalismo islamico, “Londra mi uccide”, “Il dono di Gabriel”, “Il corpo e sette racconti”, “Uno zero”, “Love+Hate”, ma ha scritto anche deliziose sceneggiature per il cinema: basterebbe citare quella per “My beautiful laundrette” del 1985 e quella di “Sammy e Rosie vanno a letto” del 1988, entrambi diretti da Stephen Frears.

E proprio il suo “Budda delle periferie” è stato scelto da Bompiani per entrare, con una nuova e raffinata edizione, nella collana che celebra i primi novant’anni della casa editrice. In uscita a settembre, il romanzo di Hanif Kureishi si trova in compagnia di altri capolavori della letteratura firmati da Albert Camus, John Steinbeck, Yasunari Kawabata, Svetlana Aleksievic, Alberto Moravia.

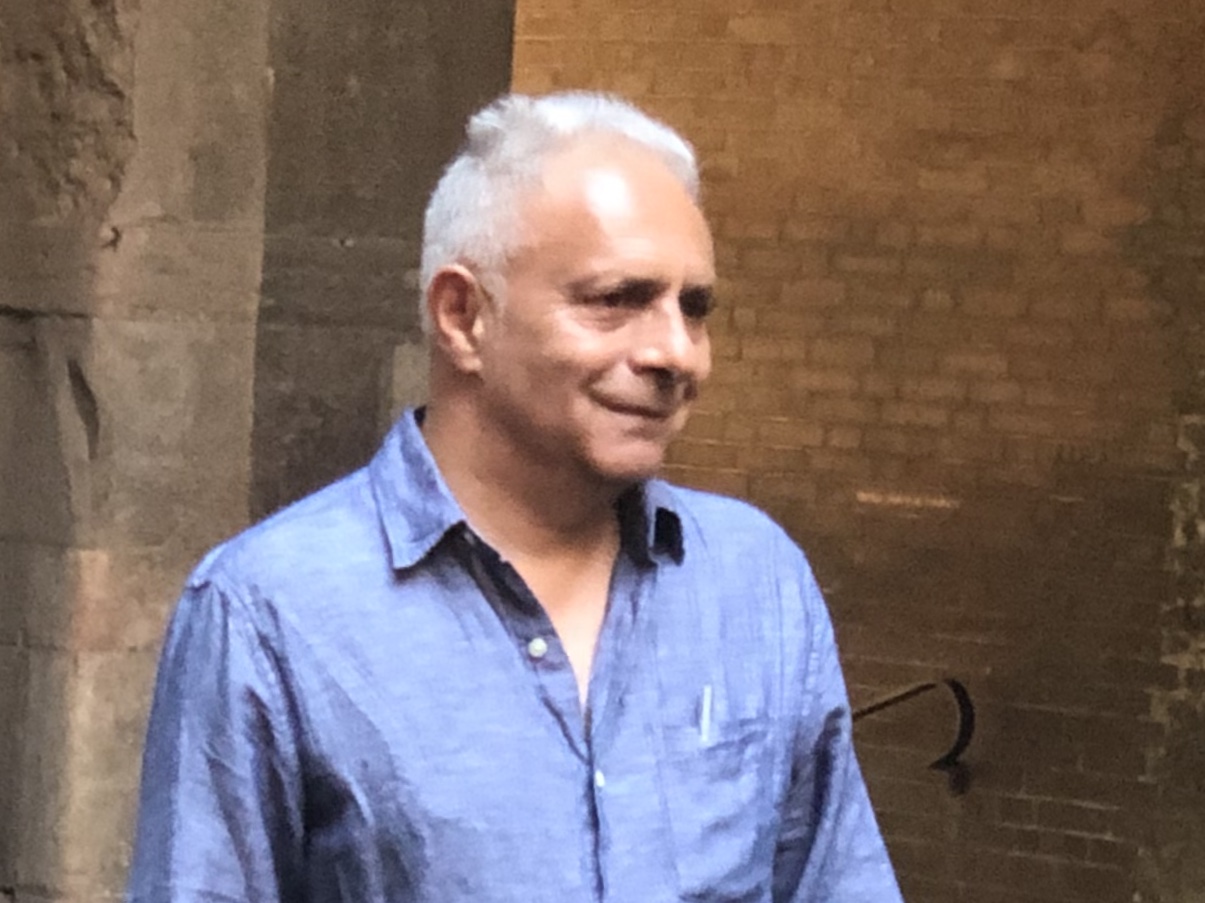

Ospite nel Cortile Federico II del Festival Porte Aperte di Cremona, che in tre giorni di incontri ha esplorato i territori della letteratura, della musica e del fumetto, Hanif Kureishi si è sottoposto al rito dell’intervista con grande pazienza e disponibilità, partendo dai suoi romanzi per allargare l’orizzonte, poi, su un’Europa che sta rivivendo forti tentazioni razziste. Concludendo questa conversazione con un ricordo di una star del rock che ci ha lasciati troppo presto: il grande Duca Bianco David Bowie.

“Sono uno scrittore che nei suoi libri cerca sempre di affrontare la contemporaneità – spiega Hanif Kureishi, seduto a un tavolino del caffè sotto la Loggia dei Militi, che si affaccia sulla splendida piazza medievale del Comune di Cremona -. Per esempio, nel ‘Budda delle periferie’ ho parlato del razzismo, dei nuovi migranti che arrivavano in Inghilterra negli anni ’50 e ’60, dei figli dei matrimoni misti. E dei figli che nascevano da quelle unioni, come me che sono pachistano da parte di padre e britannico da parte di madre. Mi affascina sempre molto raccontare quello che accade attorno a me. Le idee che caratterizzano il tempo che vivo, la politica e la cultura, le relazioni che intercorrono tra uomini e donne, l’intolleranza, la radicalizzazione di certi movimenti che si ispirano a credo religiosi”.

Mentre scriveva il suo “Black Album” poteva già immaginare quanto pericoloso sarebbe diventato il fondamentalismo islamico?

“È il secondo romanzo che ho scritto. Quando è stato pubblicato in Gran Bretagna, nel 1995, non c’erano molte persone interessate al tema del fondamentalismo. In quello stesso periodo sono stato in Pakistan, e lì ho raccolto molte voci di preoccupazione attorno al tema della radicalizzazione di certi gruppi islamici. Il problema è che l’Inghilterra, ma credo più in generale gran parte dell’Occidente, non sono stati capaci di comprendere quel pericolo fino all’attacco alle Twin Towers dell’11 settembre 2001. ‘The Black Album’ è ambientato negli anni ’90. E credo che tutto sia precipitato dopo la fatwa, ovvero la condanna a morte decretata dall’ayatollah Khomeini nel 1989 contro lo scrittore Salman Rushdie in seguito alla pubblicazione dei suoi ‘Versi satanici’. In quel momento ho capito che dovevo scrivere un libro per provare a capire meglio”.

Ha raccolto le voci della rabbia?

“Ho iniziato a girare per le università britanniche. Lì sono riuscito a parlare con tanti ragazzi, anche molto giovani, e con donne che avevano, più o meno, vent’anni. Molte di quelle testimonianze sono entrate nella storia del ‘Black Album’. L’aspetto più interessante è che gli anni ’90 sono stati il territorio per sperimentare nuove droghe, per mettere a punto idee molto libere sulla sessualità. E, al tempo stesso, hanno dato forza alla rabbia, al desiderio di aggrapparsi a un credo estremo e violento, di molti giovani immigrati, o figli di immigrati. Quindi, nello stesso periodo, sono riusciti a correre su strade parallele il consumismo sfrenato e la radicalizzazione dell’Islam”.

Avere un padre che sognava di diventare scrittore l’ha influenzata?

“Mio padre non è riuscito a diventare uno scrittore, come desiderava. Eppure, ha continuato per tutta la vita a riempire quaderni di storie, a mettere in fila parole sulla carta. Ecco, così mi ha insegnato una cosa molto importante: per raggiungere un obiettivo ci vuole una grande costanza. non ci si deve arrendere mai. Bisogna crederci, con tutte le proprie forze. La mia famiglia poteva contare su altri scrittori: due zii che vivevano in India e in Pakistan. A volte penso di essere come certi pianisti i cui genitori, nonni e magari bisnonni, erano stati musicisti. Due dei tre miei figli vogliono scrivere, diventare autori di sceneggiature per la tivù. Per il momento non hanno avuto successo, ma stiamo a vedere”.

Com’erano le storie che scriveva?

“Ho letto anche di recente alcune cose di mio padre. Devo dire che era bravo a scrivere. Però non è mai riuscito a fare il salto, a diventare accattivante per i suoi lettori. Toccava temi che ancora risultano importanti per l’Europa, per il mondo. Come l’emigrazione, la convivenza tra persone che arrivano da realtà diversissime, la liberazione sessuale. Nella zona di Londra dove vivo con la mia compagna Isabella è pieno di italiani, polacchi, spagnoli. Credo che, in fondo, quando mio padre batteva sui tasti della macchina da scrivere, lo facesse soprattutto per sé”.

Scrivendo il racconto “Siamo i negretti con gli occhi sgranati” aveva già intuito che sull’Europa si stava per abbattere un’ondata di razzismo?

“In quella storia del libro ‘Love+Hate’ ricordo la figura del fanatico postcolonialista inglese Enoch Powell. Era un populista che solleticava i sentimenti peggiori delle persone. Incitava al razzismo, faceva leva sulla preoccupazione per l’arrivo di stranieri. Aveva proposto di creare un ministero del rimpatrio, che prevedeva la cacciata dei figli degli immigrati a spese della Gran Bretagna. Io, nato a Londra, mi chiedevo con terrore come mi sarei trovato in India o in Pakistan, dove non ero mai stato. E se mi avrebbero accolto bene. A un certo punto venne espulso dal governo e anche dal Partito conservatore. Oggi, ci tocca rivivere, come in un incubo, lo stesso copione con altri eredi di Enoch Powell: Marine Le Pen, Donald Trump, Matteo Salvini”.

Sono i nuovi profeti del razzismo?

“L’aspetto più strano e preoccupante è che a questi politici non basta più fomentare il razzismo nei confronti nei nuovi migranti. Ma ritornano addirittura a sputare veleno contro gli ebrei, a riesumare l’antisemitismo. Io credo che il populismo sia profondamente stupido. Non parla dei problemi del lavoro, non fa funzionare meglio gli ospedali, i trasporti, le scuole. Agita soltanto fantasmi, gonfia le proprie parole con l’odio sfrenato. Chi va in giro a dire ‘facciamo di nuovo grande l’America’ sa perfettamente di essere soltanto un demagogo, che non risolverà le questioni più importanti. Devo dire che, purtroppo, stiamo vivendo un periodo molto difficile e pericoloso”.

È possibile combattere e sconfiggere il populismo?

“Lo si può fare soltanto usando l’intelligenza. Contrapponendo agli slogan il ragionamento. Però sarà una battaglia lunga e difficile. Perché i vecchi punti di forza della sinistra, che erano la libertà, la liberazione sessuale, la convivenza pacifica, vengono spazzati via da chi provoca un allarme continuo attorno all’arrivo di nuovi migranti. A chi aizza a odiare tutti quelli che non hanno la pelle bianca, che non sono uguali a noi. Eppure, non possiamo arrenderci. Enoch Powell, a un certo punto, è stato cacciato. Possiamo farlo anche con questi nuovi profeti dell’intolleranza”.

Lei ha frequentato la stessa scuola di David Bowie. Ma com’è nata l’idea di far scrivere al Duca Bianco la colonna sonora per la miniserie della Bbc2 “The Buddha of Suburbia”?

“David aveva sette anni più di me. Quindi ha frequentato la stessa mia scuola, però alcuni anni prima. A un certo punto ho voluto incontrarlo perché pensavo di chiedergli di utilizzare alcune sue canzoni famose per accompagnare il mio ‘Budda’. Amavo molto ‘Changes’, ‘Ziggy Stardust’ e altre, ma ci voleva l’autorizzazione per i diritti. Lui, invece, sperava che gli chiedessi di scrivere proprio la colonna sonora. Anche se poi, visto che tentennavo, si era detto: no, non me lo proporrà mai. Prima di allora, infatti, David Bowie non aveva mai composto un vero soundtrack. Perché per “Christiane F’ e ‘Labyrinth’ si era limitato a ideare alcuni brani, seppure molto belli”.

Aveva mancato l’appuntamento anche con “L’uomo che cadde sulla Terra”?

“Sì, ci teneva molto a firmare quella colonna sonora. Ma, ultimate le riprese, era così stanco che aveva deciso di lasciar perdere. Così, vennero usati brani di Stomu Yamashta e Jon Phillips. Invece, il progetto del ‘Budda’ l’ha conquistato subito. È andato in Svizzera, dove allora viveva, e ha iniziato a scrivere musica. Lui stesso ha dichiarato spesso che considerava quell’album come una delle sue cose migliori. Anche se, purtroppo, non ha mai avuto una grande visibilità”.

<Alessandro Mezzena Lona