Dici quei nomi, evochi le ombre, e subito tutto attorno si diffonde un odore di vecchio. Perché di loro, di Clitennestra e Agamennone, di Ifigenia, Elettra e Oreste, ne sentiamo parlare da secoli. E pensiamo di sapere già tutto. Del loro drammatico destino, del sanguinoso influsso degli dèi su quelle vite segnate dal lutto e dalla vendetta. Ce l’anno raccontato gli autori della tragedia greca, Euripide, Eschilo, Sofocle. Ma poi, più di recente, sugli stessi temi sono ritornati autori del calibro di Jean Racine, Johann Wolfgang Goethe, Ghiannis Ritsos, per citarne solo alcuni.

E allora, che senso ha raccontare ancora la loro storia? Con che coraggio un autore contemporaneo può pensare di rimettere in scena, in un romanzo, la regina assassina, il padre che ammazza sua figlia per recuperare il favore degli dèi, il figlio che laverà tutto quel sangue eliminando chi l’ha messo al mondo? Semplice, bisogna spalancare sul mito occhi limpidi, pieni di sorpresa, capaci di immaginare altre vie narrative. Bisogna, insomma, avere la forza di uno scrittore come Colm Tóibín, irlandese di Enniscorthy, che dopo aver conquistato i critici e i lettori con altri otto romanzi, tra cui il fortunatissimo “Brooklyn”, da cui è stato tratto nel 2015 l’omonimo film di John Crowley, ha deciso di immergersi in questo impasto narrativo pubblicando “La casa dei nomi”.

Tradotto da Giovanna Granato per Einaudi (pagg.267, euro 19,50), “La casa dei nomi” gioca fin dall’inizio della storia il suo jolly più pesante. Clitennestra che vuole vendicare la morte della figlia Ifigenia, sacrificata dal padre Agamennone agli dèi per ottenere il loro favore nell’imminente guerra, capisce subito che al di sopra dell’orizzonte non c’è più nessuno. I capricciosi abitatori dell’Olimpo, i personaggi trascendenti su cui gli uomini proiettavano le proprie paure, le pulsioni bestiali, i desideri erotici, sono ormai impalliditi. Svaniti. E hanno lasciato gli umani in preda alle ombre della loro mente. Al desiderio di sangue, di vendetta, di amore e morte. All’incapacità di tenere a freno la gelosia, di coltivare con convinzione l’amicizia, di resistere al fascino perverso del comando, del potere.

Non c’è più Apollo a dettare il piano di vendetta di Oreste, sono scomparse le Erinni che cavalcavano la follia dei personaggi fino a spingerli a vendicarsi. Ha perso la sua forza Artemide, che bloccava con i suoi venti le navi da guerra sul lido di Aulide, dopo che Agamennone aveva ammazzato un cervo sacro senza, poi, ripagare la dea con l’atteso sacrificio riparatore. Clitennestra, che ha “dimestichezza con l’odore della morte” uomini, non prega più quando deve tagliare la gola al re, suo marito, per punirlo di avere mandato la loro figlia Ifigenia a morire. E non prega più Oreste, rapito quand’era bambino dai fedelissimi uomini di Egisto, diventato l’ambiguo amante di sua madre la regina, nel momento in cui, ormai cresciuto, ritorna a palazzo e capisce che non ha alternativa. Perché deve punire Clitennestra, vendicarsi dell’omicidio del padre e di aver consegnato il potere della casata di Atreo nelle mani di un infido nemico.

E se Elettra, figlia fedele, cova rancore contro la madre, ma non è capace di ribellarsi a lei, tanto che alla sua morte finirà per riprodurre gli stessi atteggiamenti, lo stesso modo di gestire il palazzo reale, Oreste, che Eschilo lascia bambino per ritrovare adulto, nel romanzo di Tóibín deve imparare ad assaggiare il sapore amaro della vita. Sopravvive alla fuga dai suoi carcerieri, trova un equilibrio nell’alleanza con Leandro e il fragile Mitros, tiene a bada i dubbi e le paure, convive con il sospetto sempre più forte che non ci sia più suo padre Agamennone a proteggerlo. Fino a quando scoprirà che l’ultimo degli Atrei è stato ucciso. Dalla sua stessa moglie, Clitennestra. La madre che lui, unico figlio maschio, dovrà uccidere.

Scritto con grande eleganza, calibrata precisione e un’opportuna tentazione visionaria, “La casa dei nomi” è l’opera matura e godibilissima di uno scrittore che crede profondamente nella letteratura. Scandagliando l’anima dei personaggi, reinventandoli con una misurata libertà che li trasforma e li affranca dal mito, Colm Tóibín trasforma ognuno di loro in un prototipo di quello che è il vivere degli uomini in una società dove i sentimenti più luminosi e le tentazioni più oscure combattono una guerra senza fine. E allora Oreste diventa l’incarnazione di chi si trova in eredità il compito di mettere fine all’odio, innescando lui stesso nuovi risentimenti, sempre diverse maledizioni. E la regina assassina, che in qualche modo crede di rimettere in equilibrio la bilancia della giustizia togliendo di mezzo il re accecato dall’ansia di potere, al punto di sacrificare la propria figlia, si trova, in realtà, nei panni di chi perpetua all’infinito la maledizione del sangue versato.

C’è tanta pena, nelle pagine di Colm Tóibín, quando si tratta di guardare negli occhi personaggi che s’incamminano sulla strada del loro destino senza trovare una via laterale dalla quale fuggire. Perché scomparsi gli dèi, sparito il significato arcano e iniziatico di certe azioni estreme, rimane soltanto il rancore, l’odio, la brama di affermarsi calpestando il cadavere delle persone più care.

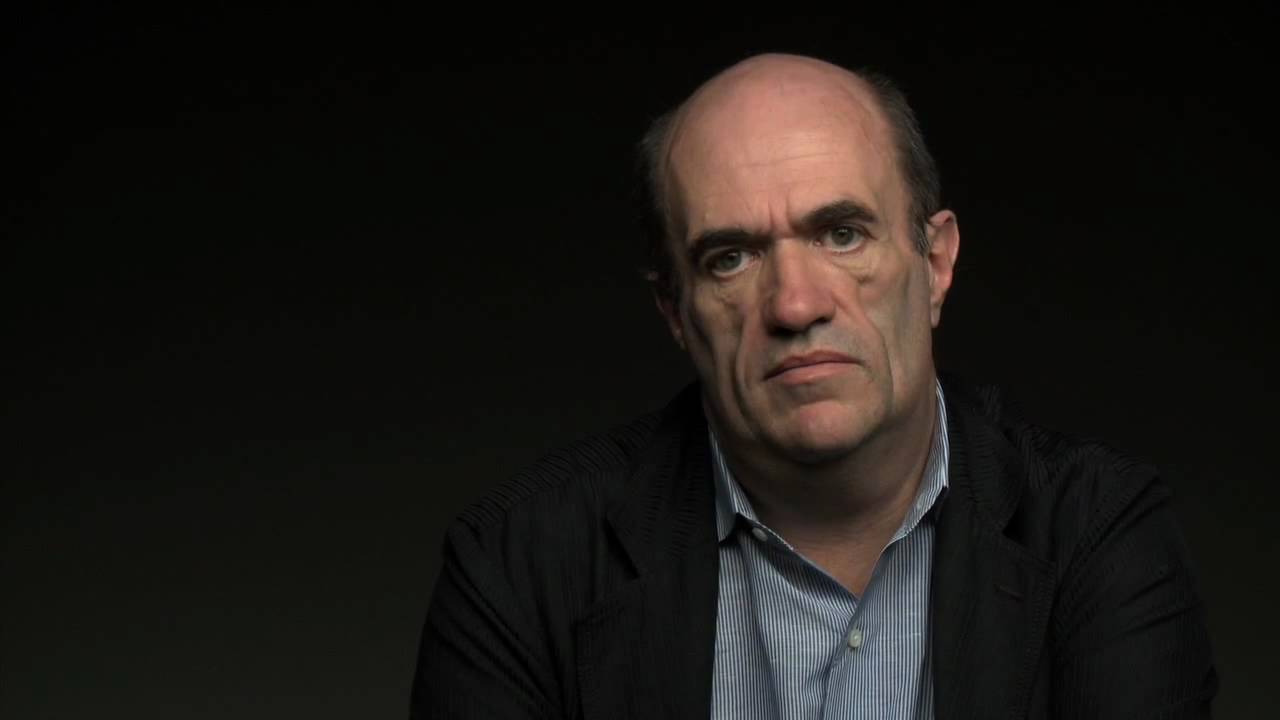

Mai l’uomo, che si specchia nella splendida maschera spezzata fotografata da Mimmo Jodice per l’immagine di copertina, è stato così solo come dentro la “Casa dei nomi”. Mai il silenzio degli dèi lo ha inchiodato in maniera così drammatica al suo dover decidere il proprio destino. Sbagliando, quasi sempre. Pagando il prezzo di azioni estreme, necessarie e folli che pesano sulle sue spalle fino a schiacciarlo a terra.

<Alessandro Mezzena Lona