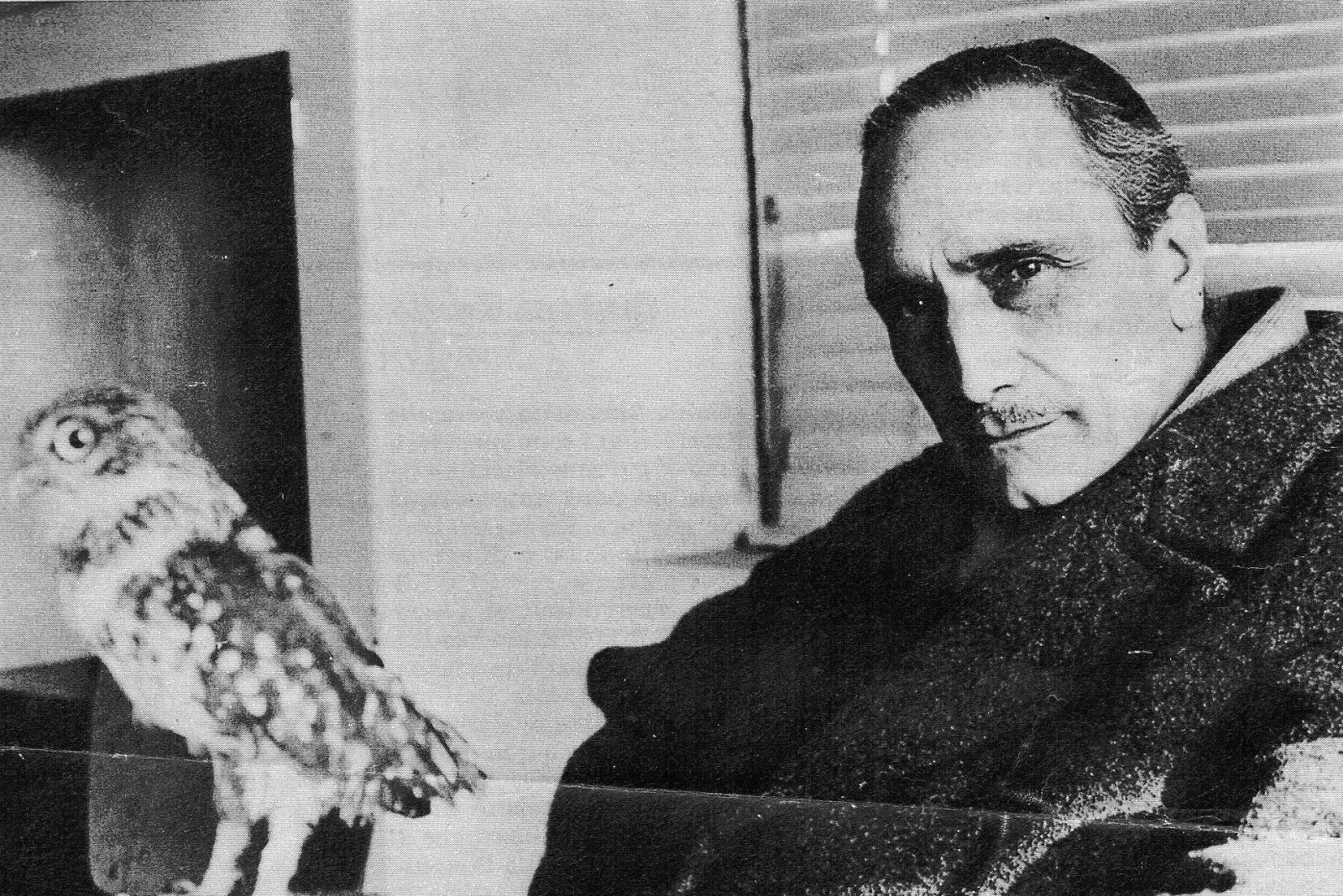

Se ci fosse oggi uno scrittore come Tommaso Landolfi, allora sì che diventerebbe tutto più divertente. Uno, come lui, che nel 1960 convinse l’editore Vallecchi a cancellare ogni tipo di informazione dal risvolto di copertina. Uno che, dal momento che odiava apparire, riuscì a ottenere che i suoi libri uscissero oscurando l’immagine dell’autore. Uno che, le rarissime volte che accettava di partecipare alla cerimonia di consegna di un premio, finiva per tirarsi addosso l’ira dei giurati, dei critici. E che in una delle ancor più rare apparizione in tivù, riuscì a gelare il sangue anche a chi, come Leone Piccioni, lo aveva sempre sostenuto, sbottando: “Le prestazioni che mi vengono chieste per solo due milioni mi sembrano eccessive, o signori della televisione”. Uno, insomma, che del successo, delle moine dei lodatori, del birignao dei salotti finto-intellettuali, non sapeva che farsene.

Il fatto è che a Tommaso Landolfi non piacevano i salamelecchi del mondo culturale, letterario italiano. E non sopportava il presappochismo dei critici, capaci di fare le pulci ai suoi libri confondendo lo splendido “Racconto d’autunno” con un inesistente “Racconto d’inverno”. O attribuendo lo “Scherzo per Elisa” a Mozart. Per questo, negli ultimi anni, non esitò a togliersi qualche piccola soddisfazione. Costruendo “racconti impossibili” che facessero impazzire gran parte dei mediocri recensori, affannati a interpretare, a trovare la chiave giusta delle pagine raffinate e e disseminate dio trappole infernali che andava pubblicando.

E proprio “Racconti impossibili” decise di chiamare quella raccolta di novelle che Vallecchi pubblicò per la prima volta nel 1966. E che Adelphi ripropone adesso in un volumetto della sua Piccola Biblioteca (pagg. 195, euyro 14), nell’ambito dell’ormai avviata e apprezzata riproposizione dell’intera opera dello scrittore di Pico Farnese, morto nel 1979. A curare il volume, e a firmare la postfazione “Mezzacoda polemica al racconto La passeggiata” con la consueta affidabilità e intelligenza, è Giovanni Maccari.

Tra gli scrittori italiani del secondo ‘900, Landolfi era di gran lungo quello che aveva posto con maggiore forza e attenzione, al centro della sua opera, il problema della lingua letteraria. Convinto che l’italiano, già con grande anticipo rispetto allo stupido imbarbarimento dei nostri tempi, stesse lasciando per strada la sua straordinaria ricchezza. La capacità di descrivere le stesse situazioni, di raccontare le stesse scene, di definire anche un solo oggetto, con una quantità inesauribile di parole diverse. E allora, infastidito da chi osava insinuare che si divertisse a costruire racconti andando a inventare appositamente le parole, o che si rifugiasse nella selva dei “termini dialettali” usati solo dalle parti di Pico, si era deciso a giocare un gran bello scherzetto: aprire il volume dei “Racconti impossibili” con un testo del tutto illeggibile. Una sequenza di termini del tutto dimenticati che rendevano “La passeggiata” impervia come la salita a una montagna strapiombante.

E il bello è che i critici erano finiti dritti dentro quella trappola. Tanto che Landolfi, qualche tempo dopo, si era divertito ancor di più a metterli alla berlina nella “Conferenza personalfilologicodrammatica con implicazioni”, testo che si può leggere nell’appendice di questi “Racconti impossibili”. Dove dimostrava, con implacabile e feroce tono accademico, che sarebbe bastato consultare un normalissimo vocabolario Zingarelli, o al massimo un Tommaseo-Bellini, per rendersi conto che lo scrittore non aveva inventato niente. E tantomeno aveva attinto alla parlata dialettale della zona dove viveva.

Scherzi e scherzacci a parte, i critici non hanno mai smesso di amare Tommaso Landolfi. Convinti che, tra tanti buoni narratori capaci di costruirsi una discreta fama e un buon successo a forza di sudare sulle pagine, lui fosse davvero uno dei pochissimi talenti letterari di classe cristallina. Che ancora oggi sa stupire e incantare con i suoi “Racconti impossibili”. Dove trasforma il tormento di un assassino, alle prese con il progetto di ideare un delitto perfetto, nel delirio di “A rotoli” che porta all’estremo l’elaborato soliloquio di Raskolnikov del “Delitto e castigo” di Dostoevskij. Spingendo questo troppo raffinato pendaglio da forca a smarrirsi nel labirinto dei sofismi. Fino ad affidarsi agli imperscrutabili capricci del Caso. E in un “Destino da pollo” anticipa di quasi un decennio l’intuizione geniale dell’americana Patricia Highsmith, che nel 1975 racconterà la rivolta degli animali nei confronti dell’uomo con i suoi “Delitti bestiali”. Immaginando un mondo da incubo, dove le galline da spennare fanno la festa a chi si appresta a cacciarli in pentola e cucinarli.

Quando alza gli occhi verso il cielo, Landolfi riesce a costruire provocazioni narrative dallo spessore filosofico. Come in “Un concetto astruso”, dove un professore tenta di spiegare agli studenti di un’altra galassia il significato della parola morte. Non prima di aver provato a definire i concetti di spazio e tempo, senza i quali è possibile provare a immaginare un inizio e una fine di tutte le cose.

Se poi è un Dio indifferente e implacabile a commissionare all’arcangelo Gabriele l’eliminazione di alcune persone, laggiù sulla Terra, allora il racconto “Quattro chiacchiere in famiglia” si trasforma nella raggelante constatazione che i nostri destini sono affidati nelle mani di chi non si cura assolutamente dei sogni, delle pene che ci tormentano. E che a domanda risponde di non sapere il perché Lui, a un certo punto, stabilisce la fine dei nostri giorni. Perché, in fondo, tutto avviene “magari a caso”.

Enigmatico e sulfureo, canzonatorio eppure capace di trascinare il lettore dentro il gorgo di riflessioni profonde, baciato dalla musa della scrittura e al tempo stesso incapace di superare quel suo desiderio di considerare la letteratura qualcosa di fugace, impalpabile, Landolfi ha saputo costruire sulla carta un universo oscuro, torbido, eppure grandioso e stupefacente. Dove le certezze sono soltanto i bastoni da passeggio di poveri illusi. Dove bisogna essere pronti a smarrire la strada, per attraversare le tenebre in fondo alle quali brilla sempre una luce. Quella che solo i grandi negromanti della scrittura sanno tenere accesa.

p style=”text-align: right; font-family: ‘Sacramento’, cursive; font-size: 30px; line-height: 30px; color: #317387;”><Alessandro Mezzena Lona